Revista Alergia México Volumen 61, Núm. 4, octubre-diciembre 2014

Este artículo debe citarse como: Fernández-Duro BI, Álvarez-Castelló M, MateoMorejón M, Luis-Rodríguez B, Labrada-Rosado A. Ácaros del polvo como alergenos ocupacionales en dos panaderías de La Habana, Cuba. Revista Alergia México 2014;61:281-287.

Ácaros del polvo como alergenos ocupacionales en dos panaderías de La Habana, Cuba

Bárbara I Fernández-Duro,1 Mirta Álvarez-Castelló,2 Mayteé Mateo-Morejón,1 Bárbara Luis-Rodríguez,1 Alexis Labrada-Rosado1

1Centro Nacional de Biopreparados (Biocen), Mayabeque, Cuba.

2Hospital Universitario General Calixto García, La Habana, Cuba.

Correspondencia: MC Bárbara I Fernández-Duro baby1@biocen.cu

RESUMEN

Antecedentes: las alergias ocupacionales son cada vez más frecuentes. Los alergenos del ambiente laboral de panaderías, como los ácaros, no están bien identificados a pesar de ser factores de riesgo conocidos de enfermedades respiratorias.

Objetivos: aislar e identificar las especies de ácaros en dos panaderías de La Habana, Cuba, con alta sensibilización a ácaros en sus trabajadores.

Material y método: estudio descriptivo en el que se tomaron muestras por triplicado de las posibles fuentes de ácaros en las panaderías –como harina de trigo en uso, derrames de harina de trigo en los pisos, harina de trigo almacenada en sacos sellados, azúcar, levadura panadera granulada– que fueron procesadas, según el método de flotación de Hart and Fain (1987) para aislar, identificar y contar los ácaros presentes.

Resultados: se encontraron ácaros en las muestras de harina de trigo en uso, en los derrames de ésta en los pisos y en la harina de trigo almacenada en sacos sellados. Las especies identificadas fueron: Blomia tropicalis (70%), Tyrophagus putrescentiae (20%) y en mucho menor grado Dermatophagoides pteronyssinus y Dermatophagoides siboney.

Conclusiones: existe elevada exposición a ácaros del polvo doméstico, particularmente a ácaros de almacén, en las panaderías analizadas, lo que constituye un factor de riesgo de alergia ocupacional a considerar.

Palabras clave: ácaros del polvo, ácaros de almacén, panaderos, alergia ocupacional, harina de trigo.

ANTECEDENTES

Las enfermedades respiratorias y dermatológicas ocupan un lugar relevante entre las llamadas enfermedades ocupacionales, lo que es comprensible por el hecho de que los órganos respiratorios y la piel son los de mayor exposición en el entorno laboral.

El asma ocupacional es la enfermedad respiratoria relacionada con el trabajo más frecuente en países industrializados. Se estima que de 5 a 15% de los casos de asma que surgen en la edad adulta son de origen ocupacional.1 La Organización Mundial de la Salud indica que en América Latina y el Caribe, la notificación de enfermedades ocupacionales apenas alcanza entre 1 y 5% de los casos, porque, por lo general, se registran sólo los que causan incapacidad sujeta a indemnización.2 En México, por ejemplo, estudios realizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2003 reportaron que 75% de las hospitalizaciones y los tratamientos ambulatorios primarios se relacionan con exposiciones a diferentes riesgos y 17% de esos padecimientos se relacionan con el trabajo.3

Cuba muestra resultados de investigaciones que corresponden con las tendencias actuales reportadas en otros países. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores (INSAT) de las enfermedades respiratorias diagnosticadas en el periodo 1988-2006 mostró que los procesos alérgicos (42.8%) superaron a los procesos por exposición prolongada a polvos inorgánicos, neumoconiosis (32.1%), mismas que pueden evitarse al disminuir la exposición en el ambiente laboral.1 Otro dato del INSAT del asma relacionada con el trabajo es acerca de invalidez total (448 casos) en el año 2007.4

Para la aparición de asma ocupacional debe existir necesariamente un tiempo de latencia de meses o años hasta que se produzca la sensibilización a la sustancia. Si el trabajador es no atópico requiere un periodo largo para sensibilizarse, a diferencia del atópico.5

Desde el punto de vista biológico, los ácaros son los aeroalergenos más implicados en la causa de las enfermedades alérgicas respiratorias. El ambiente tropical, donde predominan altas temperaturas (25-30°C) y humedad relativa superior a 70%, favorece su aparición.6 Los principales componentes alergénicos de los ácaros están en las partículas fecales, que por su pequeño tamaño (10-40 µm) pueden trasladarse por el aire, acumularse en el polvo y permanecer estables en condiciones ambientales, lo que conlleva altos niveles de exposición.7 En Cuba, diferentes estudios demostraron que las especies Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides siboney y Blomia tropicalis son las principales en cuanto a sensibilización en poblaciones alérgicas estudiadas.8

Entre los grupos profesionales con mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias están los panaderos. Son muchos los alergenos que pueden sensibilizarlos, especialmente los provenientes de la harina de trigo y ciertos aditivos que suelen agregarse a la masa panadera, denominados “mejorantes” o “impulsores”, que perfeccionan el proceso de panificación.9

Los ácaros domésticos y de almacenamiento (presentes en granos o harinas almacenadas) que pueden crecer y establecerse en las panaderías debido a las condiciones de su ambiente pueden constituir alergenos importantes en la sensibilización de este grupo de trabajadores. Cuba tiene sólo un trabajo publicado de la frecuencia de sensibilización alérgica a ácaros, harina de trigo, soja y levadura en una panadería, donde 47% de los obreros tenía alguna enfermedad alérgica referida o determinada por historia clínica.10

El objetivo de este estudio fue determinar la existencia de ácaros del polvo doméstico en dos panaderías de La Habana, Cuba, con alta incidencia de trabajadores alérgicos.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo, efectuado en dos panaderías de La Habana, Cuba, en los municipios Centro Habana y San Miguel del Padrón.

Toma de muestras

Se tomó 1 g por triplicado de cada posible fuente de ácaros en las panaderías, como la harina de trigo en uso, derrames de harina de trigo en los pisos, harina de trigo almacenada en sacos sellados, levadura panadera granulada (Saccharomyces cerevisae) y azúcar, utilizando espátulas plásticas. Cada gramo se depositó en placas de Petri plásticas desechables que se sellaron con Parafilm. Las placas se mantuvieron en desecadoras, a temperatura y humedad controladas (con el objetivo de que crecieran los ácaros que pudieran haber estado en los diferentes estadios de vida por los que transcurre su desarrollo, que por su pequeño tamaño son difíciles de detectar y separar de la muestra), durante una semana, con observación visual diaria con microscopio estereoscópico.

Conteo de ácaros

Al llegar las muestras al laboratorio de Biocen, los ácaros se extrajeron con aguja entomológica con microscopio estereoscópico, se contaron y depositaron en viales con alcohol a 70% para su posterior identificación. Al terminar la semana de observación, cada muestra se sometió a un proceso de extracción de ácaros utilizando el método de flotación, en solución saturada de cloruro de sodio, de Hart y Fain (1987).11 La suma de los ácaros extraídos por ambos procesos, promediada entre las tres muestras de cada posible fuente de ácaros, constituye el dato de abundancia relativa de cada especie.

Identificación de ácaros

Todos los ácaros extraídos de cada muestra se montaron entre el porta y cubreobjetos en solución de Hoyer. Cada preparación se observó con microscopio óptico con objetivos de 10 y 40X. La identificación se hizo con ayuda de las claves descritas por Colloff 2009.12

Análisis estadístico

Los datos obtenidos se organizaron y procesaron en el programa Microsoft Excel 2010. Se calcularon los parámetros abundancia y frecuencia de aparición de los ácaros de las diferentes especies existentes en cada muestra tomada de las posibles fuentes en cada panadería estudiada.

RESULTADOS

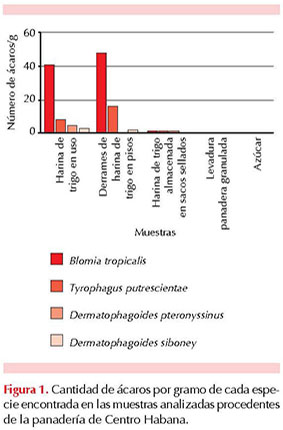

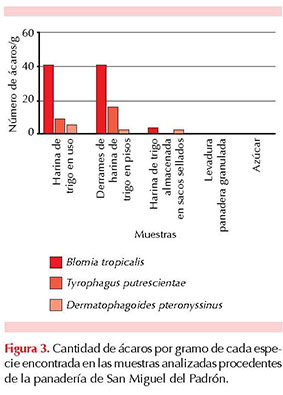

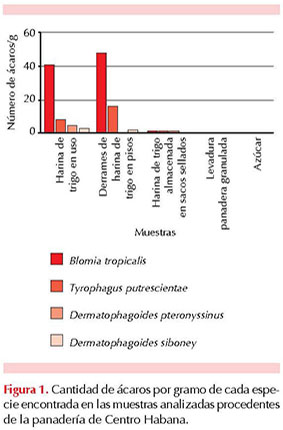

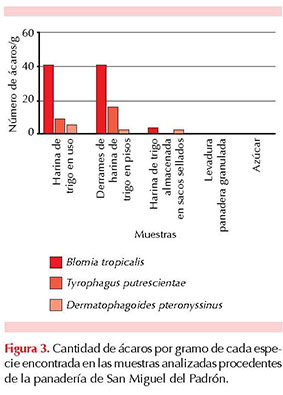

Las 15 muestras tomadas (tres de cada posible fuente de ácaros), de 1 g cada una, se examinaron al llegar al Laboratorio de Acarología de Biocen con microscopio estereoscópico. Las Figuras 1 y 2, respectivamente, muestran los resultados de abundancia de cada especie de ácaros en las panaderías de Centro Habana y de San Miguel del Padrón. En ambas panaderías las muestras con mayor número de ácaros contados fueron las procedentes de la harina de trigo en uso y las de sus derrames en los pisos. En ambos casos, calculamos la frecuencia de aparición de las diferentes especies (Figuras 3 y 4).

En la panadería de Centro Habana este análisis arrojó que Blomia tropicalis fue la especie con mayor frecuencia de aparición (71-74%), seguida por Tyrophagus putrescientae (14-25%) y con una frecuencia mucho menor aparecieron Dermatophagoides pteronyssinus (8%) y Dermatophagoides siboney (1-7%). Estas dos muestras también contenían huevos y ninfas de algunas de las especies encontradas (B. tropicalis y T. putrescentiae), además de los ácaros vivos y muertos contados.

En la panadería de San Miguel del Padrón el análisis arrojó que Blomia tropicalis fue la especie con mayor frecuencia de aparición (68-73%), seguida por Tyrophagus putrescentiae (18-29%) y Dermatophagoides pteronyssinus (3-9%). Estas dos muestras también contenían ninfas de algunas de las especies encontradas (B. tropicalis y T. putrescentiae), además de los ácaros vivos y muertos contados.

DISCUSIÓN

Este trabajo tuvo como premisa que cualquier investigación de enfermedades ocupacionales debe contemplar, de manera ordenada, la aparición de síntomas, el registro adecuado del proceso y las condiciones de trabajo y los agentes a los que cada trabajador está expuesto.

Las condiciones de temperatura y humedad relativa altas encontradas en ambas panaderías en las que se realizó este estudio propician el establecimiento de poblaciones de ácaros en las mismas. El ciclo de vida de los ácaros domésticos consiste en cinco estadios: huevo, larva, protoninfa, tritoninfa y adulto. El desarrollo de D. pteronyssinus, desde huevo hasta adulto, demora entre 19 y 33 días en humedad relativa de 75% y temperaturas entre 22 y 33ºC.13,14 En el trópico, B. tropicalis tarda entre 12 y 23 días para alcanzar la adultez.15 El hecho de haber detectado en las muestras ácaros adultos vivos y en algunos de sus estadios primarios de vida (de las especies B. tropicalis y T. putrescentiae) indica que son poblaciones desarrolladas y establecidas en el lugar.

Los niveles de exposición establecidos en la bibliografía como factor de riesgo de sensibilización son de 2 µg de Der 1/g de polvo, equivalente a 100 ácaros por gramo.7 Si bien esta equivalencia está calculada para expresar la cantidad de alergeno sensibilizante en función de una cantidad de ácaros de la especie Dermatophagoides pteronyssinus,16 que en nuestro caso se detectó en muy pocas cantidades, los ácaros contados de las especies con mayor frecuencia de aparición –en este estudio B. tropicalis y T. putrescientae con valores de 51 y 17 ácaros/g, respectivamente– pueden considerarse factor de riesgo para esta población de obreros, si se tiene en cuenta que éstos pasan cerca de 12 horas en el lugar de trabajo y, además, que más de 70% de los trabajadores alérgicos de una de estas dos panaderías resultó positivo por prueba cutánea a extractos alergénicos de estas dos especies en un estudio previo.10

A. siro, a pesar de ser la especie más frecuente en muestras colectadas en molinos de harina de trigo,17 no se encontró en este estudio. Existe reactividad cruzada entre ésta y las especies B. tropicalis y T. putrescientae18 que sí se detectaron en las muestras, hecho que también podría explicar el alto índice de positividad encontrado en los trabajadores alérgicos de una de estas dos panaderías en un estudio anterior.10 Asimismo, el alto porcentaje de sensibilización a D. siboney (82.3%) y, en menor grado pero no despreciable, a D. pteronyssinus (47%) encontrado en el trabajo previo10 al parecer no corresponde con la baja frecuencia de aparición encontrada en este estudio, pero, al ser estas especies las que mayor prevalencia han demostrado en los hogares cubanos,19 podemos asumir que la sensibilización de estos panaderos a las mismas se debe a la exposición en sus casas, lo que también pudiera estar avalado por el hallazgo de especímenes muertos de estas especies al examinar las muestras.

Estos resultados demuestran la relación existente entre el agente sensibilizante, en este caso los ácaros, y la aparición o el agravamiento de los síntomas de alergia ocupacional en trabajadores con antecedentes atópicos.

Este estudio es el primero que reporta datos de abundancia y frecuencia de aparición de especies de ácaros en muestras procedentes de panaderías en Cuba. Existen muchos trabajos que analizan el problema del asma ocupacional sólo desde el punto de vista de la sensibilización a las materias primas con las que tiene contacto el trabajador, en este caso la harina de trigo o de soja y la levadura, fundamentalmente. Otros se han enfocado en los diagnósticos indirectos20 o en dictar metodologías para determinar cantidades de alergenos de ácaros en el ambiente laboral,21,22 pero no encontramos ninguno que demuestre y contabilice la existencia in situ de estos pequeños arácnidos de los que tanto se habla cuando de alergia ocupacional se trata.

CONCLUSIONES

Se comprobó la existencia de ácaros del polvo doméstico y de almacén en las dos panaderías estudiadas. La frecuencia de aparición de las especies B. tropicalis y T. putrescientae avala la alta sensibilización encontrada en los trabajadores mediante pruebas cutáneas realizadas en un estudio previo. Los resultados confirman la relación entre la existencia de un agente sensibilizante y la aparición o el agravamiento de los síntomas de alergia ocupacional en trabajadores con antecedentes atópicos.

REFERENCIAS

1. Kuper HS, Orozco Manso JE. Caracterización clínico epidemiológica de las enfermedades broncopulmonares ocupacionales diagnosticadas en el Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores1988-2006. Rev Cubana de Salud y Trabajo 2007;8:46-51.

2. Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Enfermedades ocupacionales [Internet]. [Citado 10 Mar 2009]. Disponible en: http://www.inpsasel.gov.ve/paginas/enfermedades.htm.

3. Fernández C. El IMSS en cifras: indicadores de salud en el trabajo. Rev Med IMSS [Internet]. 2004;42:79-88. [citado diciembre 2007] disponible en: http://www.medigraphic. com/pdfs/imss/im-2004/im041l.pdf

4. Álvarez-Castelló M, Castro-Almarales RL, Ronquillo-Díaz M, Rodríguez-Cala F. Asma ocupacional. Una aproximación necesaria al problema. Revista Cubana de Salud y Trabajo 2011;12:59-65.

5. Chan-Yeung M, Malo JL. Asthma in the workplace and occupational asthma. In: Mason RJ, Broaddus VC, Martin TR, et al, eds. Murray & Nadel’s Textbook of Respiratory Medicine. 5th ed. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2010;64.

6. Arlian LG, Platts-Mills TAE. The biology of dust mites and the remediation of mite allergens in allergic disease. J Allergy Clin Immunol 2001;107:406-413.

7. Tovey ER, Chapman MD, Platts-Mills TAE. Mite feces are a major source of house dust allergens. Nature 1982;289:592-593.

8. Castro RL, Labrada A, Abdo A, González J, et al. Diagnostic efficacy of skin prick test with mite allergen extracts of D. pteronyssinus, D. siboney and Blomia tropicalis in a Cuban population. Allergy Clin Immunol Int J 2000;12:234.

9. Quirce S. Asma ocupacional por harina de soja en panaderos. [revista en Internet] [citado 2011 Jun 12] Disponible: http://www.alergovirtual.org.ar/ponencias/08/asma_ocu. htm

10. Álvarez-Castelló M, Leyva-Márquez Y, Castro-Almarales RL, Labrada-Rosado A, y col. Sensibilización a ácaros y alérgenos ocupacionales en trabajadores de una panadería de La Habana, Cuba. Rev Alerg Mex 2012;59:9-15.

11. Hart BJ, Fain A. A new technique for the isolation of mites exploiting the differences in density between ethanol and saturated NaCl, qualitative and quantitative studies. Acarologia 1987;28:251-254.

12. Colloff MJ. Dust Mite. 2009.

13. Arlian LG, Rapp CM, Ahmed SG. Development of Dermatophagoides pteronyssinus (Acari; Pyrologyphidae). J Med Entomol 1990;27:1035-1040.

14. Colloff MJ. Differences in development, time, mortality and water loss between egg from laboratory and wild populations of Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart 1987) (Acari; Pyrologyphidae). Exp Appl Acarol 1987;3:191-200.

15. Mariana A, Ho TM, Heah SK. Life-cycle, longevity and fecundity of Blomia tropicalis (Acari: Glycyphagidae) in a tropical laboratory. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1996;27:392-395.

16. Platts-Mills TAE, et al. Dust mite allergens and asthma-a world wide problem. J Allergy Clin Immunol 1989;83:416-427.

17. Abdel-Salam BKA. Seasonal population of Acarus siro mites and effects of their faces on allergenic immunological disorder modulated by garlic in albino rat. Madrid: Allergol Immunopathol 2011. [citado 11 Jun 2011]. Disponible en: http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/eop/ S0301-054628112900152-2.pdf

18. Rodríguez L, Méndez de Inocencio J. Alergia: enfermedad multisistémica. Parte I. Las enfermedades alérgicas. Ed. Médica Panamericana 2003;7:96-98.

19. Ferrándiz R, Casas R, Dreborg S. Sensitisation to Dermatophagoides siboney, Blomia tropicalis, and other domestic mites in asthmatic patients. Allergy 1996;51:501-505.

20. Moscato G, Malo JL y Bernstein D. Diagnóstico de asma ocupacional: ¿Cómo, cuánto y hasta dónde? Eur Resp J 2003;21:879-885.

21. Aznar Pérez B. NTP 652: Sensibilización laboral por exposición a ácaros (I): ácaros en el ambiente laboral. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España 2003.

22. Aznar Pérez B. NTP 653: Sensibilización laboral por exposición a ácaros (II): técnicas de muestreo y prevención. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España 2003.