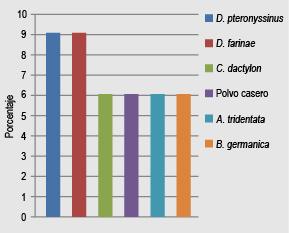

Figura 1. Frecuencia de reactividad cutánea en preescolares.

ARTÍCULO ORIGINAL

Isabel Cristina Rojas-Méndez,1 Oswaldo Arana-Muñoz,1 Aída Inés López-García,1 Daniela Rivero-Yeverino,1 Chrystopherson Gengyny Caballero-López,1 Sergio Papaqui-Tapia,1 Heriberto Camero-Martínez,1 Elizabeth Vázquez-Rojas1

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla , Hospital Universitario de Puebla, Servicio de Alergia e Inmunología Clínica Puebla, Puebla, México.

Este artículo debe citarse como: Rojas-Méndez IC, Arana-Muñoz O, López-García AI, Rivero-Yeverino D, Caballero-López CG, Papaqui-Tapia S, Camero-Martínez H, Vázquez Rojas E. Frecuencia de reactividad cutánea hacia antígenos inhalables en pacientes con cuadro clínico de enfermedad alérgica. Rev Alerg Mex. 2017;64(1):7-12

Antecedentes: El diagnóstico de las enfermedades alérgicas debe basarse en la historia clínica alergológica adecuada y en una prueba inmunológica de sensibilización; la de mayor sensibilidad y especificidad es la prueba cutánea por punción.

Objetivo: Determinar la frecuencia de la reactividad cutánea hacia aeroalérgenos, por grupos etarios, en pacientes del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario de Puebla, México.

Métodos: Se realizó estudio transversal que incluyó a pacientes de 2 a 64 años de edad, con síntomas sugestivos de enfermedad alérgica, en quienes se realizaron pruebas cutáneas con aeroalérgenos; los criterios diagnósticos fueron los de las guías internacionales. Se calcularon frecuencias, porcentajes y medidas de dispersión.

Resultados: De 173 pacientes, 63 % fue del sexo femenino. La edad media fue de 22.3 años. La frecuencia de la reactividad cutánea para Quercus sp. fue 12.72 %, Periplaneta americana 9.83 %, Dermatophagoides farinae 9.25 %, Cynodon dactylon 8.09 %, Blatella germanica 8.09 %, Holcus halepensis 6.94 %, Dermatophagoides pteronyssinus 6.36 %, Schinus molle 5.78 %, Fraxinus uhdei 5.20 %, Lolium perenne 5.20 %, Ambrosia eliator 5.20 % y Artemisa tridentata 4.62 %.

Conclusión: Los Dermatophagoides son los aeroalérgenos más identificados, pero en el presente estudio fue más común un polen, probablemente debido a factores geográficos-medioambientales, aunque no fue así en el análisis por grupos etarios.

Palabras clave: Aeroalérgenos; Enfermedad alérgica; Prueba cutánea; sensibilización

How to cite this article: Rojas-Méndez IC, Arana-Muñoz O, López-García AI, Rivero-Yeverino D, Caballero-López CG, Papaqui-Tapia S, Camero-Martínez H, Vázquez Rojas E. Skin reactivity frequency to aeroallergens in patients with clinical symptoms of allergic disease. Rev Alerg Mex. 2017 Jan-Mar;64(1):7-12

Background: Allergic diseases diagnosis must be based on adequate allergological anamnesis and an immunological sensitization test; the most sensitive and specific is the skin prick test.

Objective: To determine the frequency of skin reactivity to aeroallergens, by age groups, in patients of the Department of Allergy and Clinical Immunology of the Hospital Universitario de Puebla, in Mexico.

Methods: A cross-sectional study was conducted that included patients aged 2 to 64 years with symptoms suggestive of allergic disease, in which skin prick tests with aeroallergens were performed; the diagnostic criteria were those of international guidelines. Frequencies, percentages and dispersion measures were calculated.

Results: Of 173 patients, 63 % were females. Mean age was 22.3 years. The frequency of skin reactivity for Quercus sp. was 12.72 %, for Periplaneta americana, 9.83 %, for Dermatophagoides farinae, 9.25 %, for Cynodon dactylon, 8.09 %, for Blatella germanica, 8.09 %, for Holcus halepensis, 6.94 %, for Dermatophagoides pteronyssinus, 6.36 %, for Schinus molle, 5.78 %, for Fraxinus uhdei, 5.20 %, for Lolium perenne, 5.20 %, for Ambrosia eliator, 5.20 % and for Artemisa tridentata, 4.62 %.

Conclusion: Although Dermatophagoides are the most frequently reported aeroallergens, the most common aeroallergen in this study was pollen, probably owing to geographical and environmental factors, although this was not observed in the analysis by age groups.

Keywords: Aeroallergens; Allergic disease; Skin prick test; Sensitization

Las enfermedades alérgicas representan un problema de salud pública en el mundo como consecuencia del incremento de su prevalencia, incidencia y morbilidad, así como por el impacto que producen en la calidad de vida y en los costos derivados de la atención médica.1,2 La alergia, considerada como una enfermedad sistémica, es una reacción de hipersensibilidad inmediata en personas susceptibles a diferentes alérgenos; las partículas antigénicas son proteínas capaces de sensibilizar a un individuo por vía inhalada, cutánea, oral o parenteral. De acuerdo con el órgano afectado, las manifestaciones se expresan como rinitis, asma, dermatitis atópica o urticaria.3,4,5

Los alérgenos inhalados están íntimamente relacionados con enfermedades respiratorias y, en menor grado, con manifestaciones cutáneas.2,6,7 El diagnóstico de la sensibilidad alérgica se basa en una adecuada historia clínica y en la evidencia inmunológica por medio de pruebas cutáneas por punción o determinación de IgE sérica específica.8,9,10,11,12,13

En diversos estudios se señalan diferencias en los tipos y frecuencia de los alérgenos predominantes de una región,12,14,15 por ejemplo, en países europeos agrupados de acuerdo con su localización se encontró diferencia significativa en la prevalencia global de alérgenos al compararla con la obtenida en cada región por separado.16 En Asia, en algunas investigaciones se indica a las malezas como los alérgenos más frecuentes, seguidas de pastos y ácaros del polvo; mientras que otras, en el mismo continente, se menciona en primer término a los ácaros del polvo doméstico.6,14 En Estados Unidos, en un estudio retrospectivo realizado en población pediátrica se encontró una mayor frecuencia de reactividad cutánea a los ácaros del polvo, seguida de pólenes de árboles y epitelio de gato.15

En México, en un estudio de alérgenos intradomiciliarios realizado en preescolares17 se reportó a Dermatophagoides pteronyssinus, Periplaneta americana y al epitelio del perro como los alérgenos más comunes, mientras que en otro, efectuado en una población de adultos mayores, se identificó a los ácaros del polvo casero y a las cucarachas como los más prevalentes, seguidos de pólenes de Quercus sp. y Fraxinus sp.18 Cuando se estudió en conjunto a población adulta y pediátrica con rinitis alérgica, nuevamente predominaron los ácaros del polvo como los principales sensibilizantes y, en segundo término, los pólenes del césped común (Cynodon dactylon) y del roble.19 En un análisis retrospectivo se identificó que la cifra más alta la obtuvo Cupressus arizonica, seguida de Dermatophagoides pteronyssinus y el epitelio de gato.20

Para el diseño de un panel apropiado en cuanto al número y tipo de alérgenos que deben incluirse en las pruebas cutáneas, se requiere conocer la frecuencia de los antígenos inhalables en cada región por separado. Además, idealmente debe incluir aspectos genéticos y ambientales.

En el estado de Puebla, México, predominan los bosques de coníferas y encinos y las selvas de diferentes tipos; malezas en el norte, sur y sureste de la entidad, así como pastos, bosques de montaña y bosques templados en la porción central;21 En la zona metropolitana de la ciudad de Puebla no se ha realizado ningún estudio de frecuencia con antígenos inhalables en enfermedades alérgicas; tomando en cuenta este antecedente, así como la incomodidad que representa para los pacientes, en especial para los niños, incluir gran cantidad de alérgenos en el panel de pruebas cutáneas y que las condiciones ambientales, climáticas y de vegetación son diferentes a los estudios descritos, se consideró conveniente realizar una investigación prospectiva para determinar los antígenos inhalables más comunes en los pacientes con enfermedad alérgica que acudieron al Servicio de Alergia e Inmunología Clínica del Hospital Universitario de Puebla.

Se realizó un estudio observacional, prolectivo y transversal, aprobado por el Comité de Ética del Hospital Universitario de Puebla, en el que se incluyeron pacientes de uno y otro sexo, entre los 2 y 64 años de edad, que acudieron debido a cuadro clínico sugestivo de enfermedad alérgica por primera vez al Servicio de Alergia e Inmunología Clínica en un periodo de 11 meses, y a quienes, previo consentimiento informado, se les realizaron pruebas cutáneas por el método de punción con antígenos inhalables (Allergomex®, México) y lancetas Duotip® (Lincoln Diagnostics, Inc., Decatur, Illinois). Se consideraron pruebas positivas a todas en las que se cumplieron los criterios señalados en las guías internacionales.11,16,20,21,22

Las pruebas cutáneas se aplicaron con un panel diagnóstico de 37 alérgenos, incluidos pólenes de malezas (Amaranthus palmeri, Ambrosía eliator, Ambrosía trífida, Artemisa tridentata, Artemisa vulgaris, Atriplex bacteosa, Cosmos bipinnatus, Chenopodium album, Helianthus annus, Rumex crispus y Salsola pestifer ); de árboles (Prosopis juliflora, Populus alba, Quercus sp., Fraxinus uhdei, Eucalyptus sp., Ligustrum lucidum, Salix sp., Schinnus molle y Pinus sp.); de pastos (Cynodon dactylon, Holcus halepensis y Lolium perenne), y de algodón (Gossypium herbaceum); así como lana, hongos (Aspergilus fumigathus, Alternaria alternata, Cándida albicans y Hormodendrum), ácaros del polvo (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blomia tropicalis), mezcla de plumas, epitelios (Felis silvestris catus, Canis lupus familiaris) y cucarachas (Blatella germánica y Periplaneta americana).

Se excluyeron los pacientes con dermografismo, embarazo y quienes estuvieran bajo efecto de algún medicamento que interfiriera con la reactividad cutánea. El tamaño de la muestra fue determinístico en función del número de pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. Se obtuvieron datos estadísticos descriptivos como frecuencias y porcentajes, así como desviación estándar.

Se realizaron 188 pruebas cutáneas, de ellas se incluyeron únicamente 173 correspondientes a pacientes con resultados positivos; 63.01 % fue del sexo femenino. La edad promedio fue de 22.3 años, con una desviación estándar de 17.93. Por grupo de edad se observó la siguiente distribución: 19.07 % preescolares, 20.8 % escolares, 12.13 % adolescentes y 47.97 % adultos. En cuanto a la distribución por enfermedad alérgica, 87.28 % de los pacientes tuvo rinitis, 20.23 % asma, 11.56 % urticaria y 8.09 % dermatitis atópica. En cuanto a la reactividad cutánea se observó 12.72 % para Quercus sp., 9.83 % para Periplaneta americana, 9.25 % para Dermatophagoides farinae, 8.09 % para Cynodon dactylon, 8.09 % para Blatella germanica, 6.94 % para Holcus halepensis, 6.36 % para Dermatophagoides pteronyssinus, 5.78 % para Schinus molle, 5.20 % para Fraxinus uhdei, 5.20 % para Lolium perenne, 5.20 % para Ambrosia eliator y 4.62 % para Artemisa tridentata (Cuadro 1).

|

Cuadro 1. Frecuencia de reactividad cutánea hacia antígenos inhalables |

|

|

Antígeno |

Frecuencia ( %) |

|

Quercus sp. |

12.72 |

|

Periplaneta americana |

9.83 |

|

Dermatophagoides farinae |

9.25 |

|

Cynodon dactylon |

8.09 |

|

Blatella germanica |

8.09 |

|

Holcus halepensis |

6.94 |

|

Dermatophagoides pteronyssinus |

6.36 |

|

Schinus molle |

5.78 |

|

Fraxinus uhdei |

5.20 |

|

Lolium perenne |

5.20 |

|

Ambrosía eliator |

5.20 |

|

Artemisa tridentata |

4.62 |

|

Artemisa vulgaris |

4.62 |

|

Amaranthus palmeri |

4.05 |

|

Blomia tropicalis |

4.05 |

|

Helianthus annus |

4.05 |

|

Cosmos bipinnatus |

3.47 |

|

Prosopis juliflora |

3.47 |

|

Ambrosía trífida |

2.31 |

|

Gossypium hermaceum |

2.31 |

|

Salix sp. |

2.31 |

|

Salsola pestifer |

2.31 |

|

Aspergillus fumigatus |

2.31 |

|

Candida albicans |

1.73 |

|

Chenopdium album |

1.73 |

|

Eucalyptus sp. |

1.73 |

|

Populus alba |

1.73 |

|

Rumex crispus |

1.73 |

|

Alternaria alternata |

1.73 |

|

Pinnus sp. |

1.16 |

|

Lana |

1.16 |

|

Mezcla de plumas |

1.16 |

|

Ligustrum lucidum |

1.16 |

|

Canis lupus familiaris |

1.16 |

|

Atrilplex bacteosa |

1.16 |

|

Felis silvestris catus |

0.58 |

|

Hormodendrum |

0.58 |

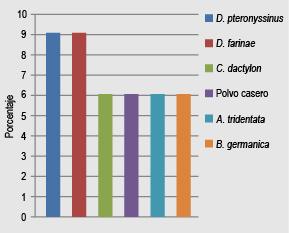

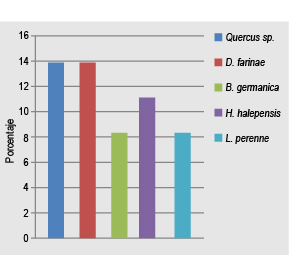

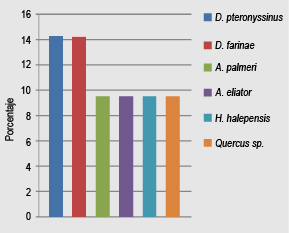

Al realizar el análisis por grupos de edad, los ácaros del polvo casero Dermatophagoides farinae y Dermatophagoides pteronyssinus (9.09 % respectivamente) constituyeron los alérgenos más prevalente en los preescolares (Figura 1), en el grupo de escolares la mayor prevalencia correspondió a Dermatophagoides farinae y al polen de Quercus sp., con 13.88 % cada uno (Figura 2). Los ácaros Dermatophagoides pteronyssinus y Dermatophagoides Farinae tuvieron nuevamente la mayor prevalencia en el grupo de adolescentes, con 14.28 % (Figura 3) y en los adultos el antígeno más frecuente fue el polen de Quercus sp., con 21.68 % (Figura 4).

Figura 1. Frecuencia de reactividad cutánea en preescolares.

Figura 2. Frecuencia de reactividad cutánea en escolares.

FIgura 3. Frecuencia de reactividad cutánea en adolescentes.

Figura 4. Frecuencia de reactividad cutánea en adultos.

A diferencia de otras investigaciones en las que se identifica a los Dermatophagoides como los principales sensibilizantes en la población general,10-12,14,18 en nuestro estudio un polen ocupó el primer lugar; si bien en el análisis por grupos etarios encontramos que los ácaros del polvo doméstico fueron los principales sensibilizantes en la población infantil, coincidente con los resultados de diferentes investigaciones nacionales e internacionales en las que se ha encontrado predominantemente a los alérgenos de interiores, principalmente los ácaros del polvo doméstico.14,15,17,20 Por otro lado, nuestro análisis permite identificar a los pólenes como los sensibilizantes más frecuentes en los adultos, lo cual concuerda con los resultados de un estudio nacional efectuado en población adulta, en el que los pólenes de árboles fueron los más comunes.22

Es posible que las variaciones en los patrones de sensibilización en los diferentes grupos etarios se deba a la mayor permanencia de cada uno en ciertos ámbitos, por ejemplo, el predominio de sensibilización a ácaros en los niños por una estancia más prolongada en el hogar o la sensibilidad a pólenes en el adulto por su exposición a antígenos extradomiciliarios.

Resulta difícil comparar los resultados de los diferentes estudios dadas las diferencias en los métodos empleados para su realización, por lo que no es posible obtener conclusiones concretas; sin embargo, existen coincidencias en la frecuencia de algunos antígenos.

La relevancia del presente estudio radica en demostrar que la frecuencia de un antígeno varía cuando se analiza en la población general o en cada grupo etario por separado. Con los resultados presentados se podría ajustar el panel diagnóstico institucional, sin embargo, es conveniente considerar que los hallazgos se restringen a condiciones climáticas, socioeconómicas y geográficas equivalentes, por lo que se considera necesaria la realización de estudios pertinentes para la optimización de los paneles de diagnóstico propios cuando las condiciones sean diferentes.

Recibido: 2016-04-20

Aceptado: 2016-11-11

Correspondencia: Isabel Cristina Rojas Méndez. kristagalli1228@hotmail.com

Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons

Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons